歯科漢方治療というのはあまりなじみが無いかもしれません。

しかし西洋薬や西洋医学では、治しきれない病気や、改善が見られない症状などに対して、漢方治療というのは絶大な効果を発揮する場合があります。

歯科における漢方の場合、顎・顔面・口腔領域における、難治性の疾患や病態に、西洋薬よりも色々と有用な漢方薬があるのです。

漢方薬は、数千年の年月をかけて、患者さんの症状に合った生薬の組み合わせから生み出された処方があります。

それをもとに、日本人に合わせて発展させてきたのが、漢方薬です。

未知の薬理効果が期待できるのも、漢方薬の特徴です。

人の体に備わっている、病気と闘い、治す力(自然治癒力)を高め、からだの調子や状態を整えることを基本にしています。

漢方治療は、病名で診断するだけでなく、患者さん一人ずつの年齢、性別、体質や体格、病態を見きわめながら、 最適な漢方薬を使い分けていく、いわゆる「オーダーメード」の治療だといえます。ですから、同じ病気でも患者さんの状態によってのむ薬が違ったり(同病異治)、ひとつの薬がいろいろな病気に応用される (異病同治)こともあるのが特徴的です。

証の概念

西洋医学は発病すれば対応し、その時の検査データや症状を重視するのに対し、漢方医学は体質改善により病気を予防する未病というスタンスを採り、患者の自覚症状やその時に表れている症状の種類や強さ、状態・・・証を重視する治療です。

![]()

証を判断するときに必要になってくる診断項目であり、体質や体格、体力など、 また病気に対する抵抗力の強弱を表しています。

「虚証」は生命力が低下し、体力や抵抗力、闘病能力が乏しくなった状態であり、反対に「実証」は生命力や体力に余裕があって積極的な治療に耐えられる状態を指します。

一般に、年齢を重ねるとともに虚証気味になり、また女性は男性よりも虚証の人が多い傾向があります。

なお漢方では、虚証と実証どちらかに極端に傾いている状態は好ましくないとされており、バランスのとれた状態(中庸)を理想としています。虚実の違いによって、処方される漢方薬は大きく異なります。

![]()

漢方(東洋医学)では、すべての事象は「陽」と「陰」に分けられると考えられています。人間の体質も「陽」と「陰」に分けられます。

「陽」とは、乾燥、熱、収縮などの性質を持ち、新陳代謝が活発な状態です。

「陰」には、湿潤(水)、冷え、拡張などの性質があり、冷えている状態、新陳代謝が低下した状態です。

この体質が、どちらかに偏ってより顕著に現れたとき、病気を生みます。

病気の治療や予防のためには、自分の体質を陽性と陰性の中間である「間性」に保つようにすることが肝心です。

例としては、暑がりと寒がり、ほてり性と冷え性など。

![]()

漢方医学では、人間の身体は気・血・水の3要素が体内を循環することによって維持されると考えます。

身体全体のバランスが整っていて元気な状態を「気血水が充実している」といいます。

気は・・・

「元気」「気力」「やる気」という言葉で表されるような目に見えない『生命エネルギー』を指します。また、「気分」や「気持ち」といった精神状態や、「空気」「気体」といった『ガス』の意味も含んでいます。

生体では自律神経(体の機能を調整する神経)の働きに近いと考えられています。

血は・・・

全身を巡り、栄養分を運ぶ作用のある物質、血液そのものと血行の意味に近く、『血液とその働き』を表しています。

水は・・・

水分代謝や、免疫システム、リンパ液など、『血液以外の水分とその働き』を指します。

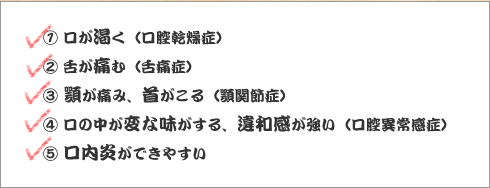

どれも通常の西洋医学ではなかなか対応しづらい症状ばかりです。

当クリニックの院長は、大学病院や病院歯科で、漢方診療に従事し、独自に研究や勉強を重ねてまいりました。

漢方治療をお求めになる方は、本当に色々な医療機関を廻ったけれど、症状が改善せず、困り果てて来られる方がほとんどでした。

漢方は劇的に効果が出るものではありませんが、2週間ぐらいから少しずつ効果が出てきます。

またオリジナルのうがい薬も治療に組み合わせており、とても好評です。

今まで苦しんで来られた症状が、徐々に改善されていくと、皆さん本当に驚き、喜んでくださいました。